Sull’Attacco di venerdì Michele Illiceto ha ricordato le inquietudini della teologia e della filosofia dopo Auschwitz. Il dilemma, per chi crede, è: o Dio avrebbe potuto salvare gli ebrei, ma non ha voluto farlo, o avrebbe voluto farlo, ma non ha potuto. Dio, dunque, è buono ma impotente oppure potente ma non buono. Hans Jonas (Il concetto di Dio dopo Auschwitz, il melangolo) non ha dubbi: un credente non può assolutamente rinunciare a pensare che Dio sia buono. E se non ha aiutato, dunque, è perché non poteva: perché era debole. “Concedendo all’uomo la libertà, Dio ha rinunciato alla sua potenza”, scrive Jonas, che sa bene di allontanarsi da una tradizione ben consolidata che enfatizza la forza e l’efficacia dell’intervento divino. L’alternativa è, per lui, rifugiarsi nell’incomprensibilità e nel mistero.

Mi sembra interessante provare a percorrere l’altro sentiero, che Jonas scarta subito: che Dio sia potente, ma non buono. Se si legge il libro di Giobbe, quello che emerge è proprio il profilo di un Dio che, più che non buono, è al di là sia del bene che del male, un Dio la cui potenza non è limitata da nessuna concezione etica, da alcun obbligo morale. Proviamo a pensare che Dio non sia buono né cattivo. Il che significa che è indifferente alla vicenda umana, poiché definiamo buono o cattivo solo ciò che è in relazione con noi. Pensiamo, come faceva Epicuro, che Dio, se pure c’è, sia indifferente all’essere umano.

Non è difficile intuire che questo sentiero conduce oltre il cristianesimo, poiché essere cristiano significa credere che Dio ha sacrificato sé stesso per la salvezza dell’uomo. Ma non è un sentiero che conduce oltre la religione. Non tutte le religioni ritengono che Dio sia buono o che sia un essere personale (per dirla tutta, non tutte le religioni credono in Dio). Il Taoismo, ad esempio, caratterizza il Tao in un modo che non ha nulla a che fare con un Dio personale e buono, così come non ha nulla di personale o di etico il Brahman dello hinduismo. Se Dio è qualcosa di trascendente, possiamo considerare Dio l’universo, con la sua inconcepibile vastità, con i suoi infiniti misteri, con le sue leggi che sfidano la logica e il senso comune. Ma un tale universo è freddo e distante. Che farci?

Nel Seicento Spinoza si pose, e pose all’Europa, una domanda che è ancora attualissima: in che modo possiamo essere felici indipendentemente da quello che ci accade? Esiste un bene che possa darci una felicità che nulla può attaccare? Per rispondere a questa domanda partì da lontano. Parlò della Natura come una realtà impersonale, indifferente a noi e alle nostre umanissime esigenze; disse che quella Natura era Dio, ma fu subito chiaro a tutti che quel Dio nulla aveva a che fare con il Dio dell’ebraismo e del cristianesimo. La sua conclusione fu che la felicità costante, inattaccabile, consiste nel vivere non in un’ottica limitata, egoistica, ma sentendosi costantemente parte di quell’Essere infinito, della Natura che ci trascende e ci unisce tutti. E, nel suo pensiero, questo essere legati all’eterno ci consente anche di vincere l’odio con l’amore, le passioni tristi con la gioia.

C’è in lui un Dio che è potente, ma non è buono nel senso della bontà del Dio ebraico-cristiano (che è un prendersi cura dell’uomo); e c’è, anche, un vivere divinamente, per così dire, stando in questo Dio che nulla concede al nostro bisogno di rassicurazione. Queste due cose – disumanizzare Dio e cercare al contempo la gioia – sono attualissime, costituiscono le direzioni di una autentica ricerca spirituale nell’epoca postmoderna.

Non illudiamoci: Dio è morto. Vorrei poter dire che è morto e sepolto, ma non è così. E’ un morto insepolto, un cadavere ingombrante che qualcuno cerca di rianimare, con tentativi sostanzialmente patetici. Il Dio debole di Jonas e di Bonhoeffer cerca di salvare almeno uno degli aspetti centrali della visione del mondo cristiana: il narcisismo. L’uomo al centro del mondo, che ha messo Dio stesso al suo servizio. Dio non potrà salvarlo, aiutarlo, soccorrerlo, ma è con lui nella sofferenza. La centralità è salvata: il dolore umano trova risonanza cosmica nel dolore di Dio. Basta fare un piccolo passo, ancora, per cominciare a pensare in modo nuovo: Dio non è (solo) diventato debole; Dio è morto, semplicemente. E’ morto, si potrebbe aggiungere, dopo aver vissuto una breve vita criminale, dopo aver messo un popolo contro l’altro, comandato stermini, seminato odio mascherato da amore, costruito una civiltà della paura e della speranza, due passioni ugualmente infelici. Il Dio-Persona, dagli evidenti tratti maschili, è un fugace affioramento nella storia della specie, che ci stiamo lasciando definitivamente alle spalle. E poi?

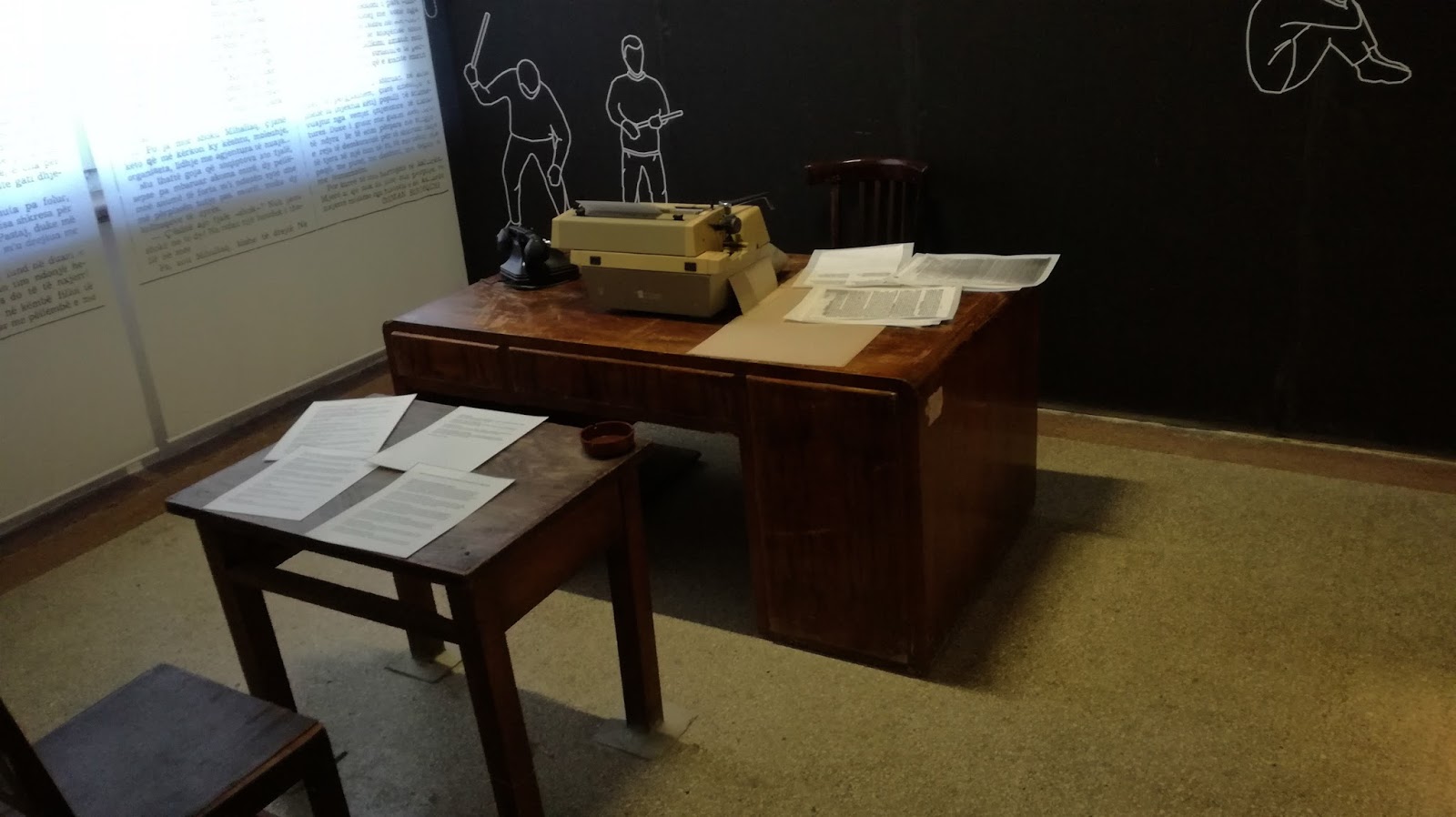

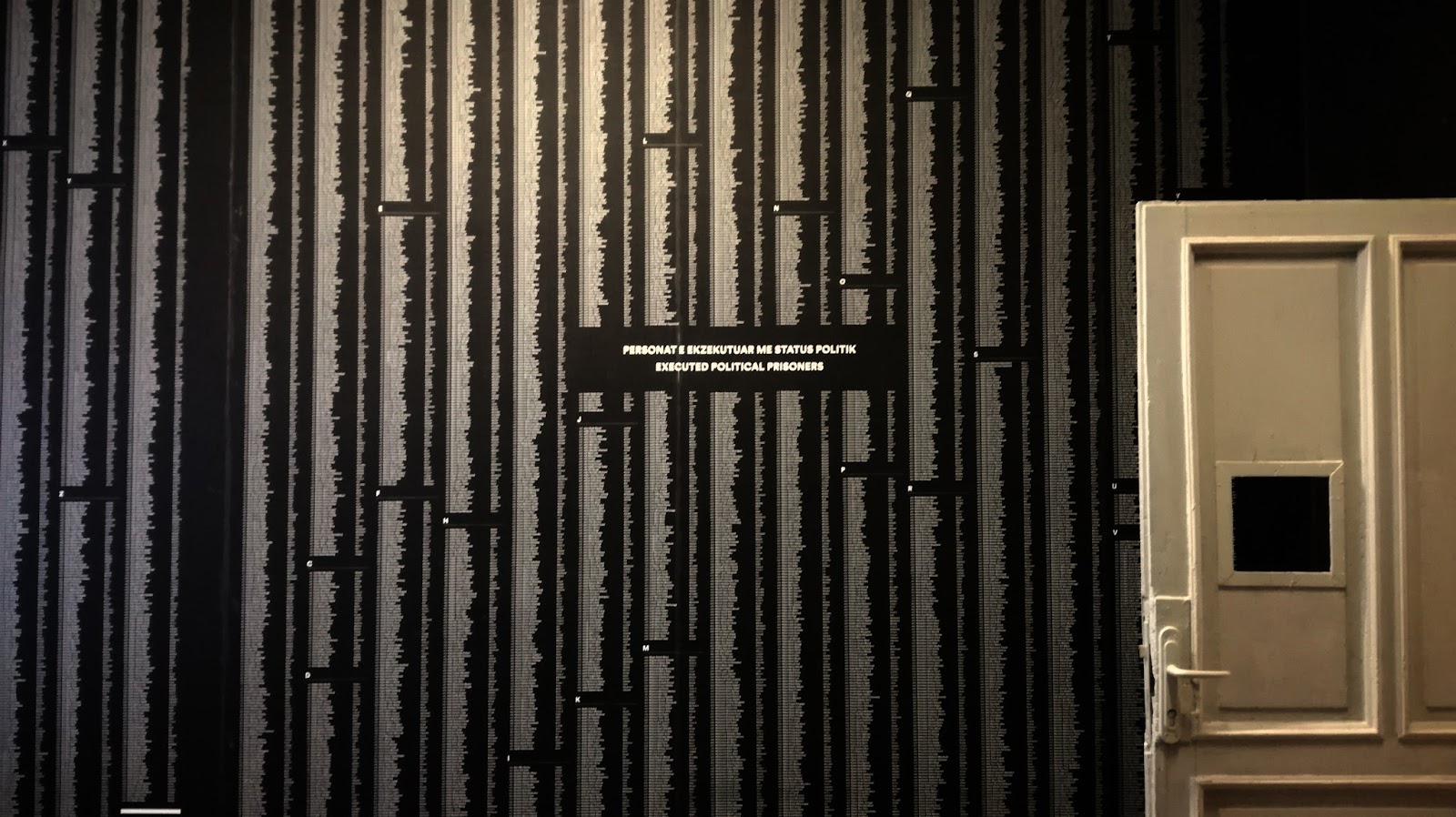

Tra le vittime di Auschwitz c’è Etty Hillesum. Non era una filosofa né una teologa. Lavorava come dattilografa e teneva un diario. Ma quel diario testimonia una spiritualità che è tra le più profonde del Novecento. Un libro in cui si legge: “Se un uomo delle SS dovesse prendermi a calci fino alla morte, io alzerei ancora gli occhi per guardarlo in viso, e mi chiederei, con un’espressione di sbalordimento misto a paura, e per puro interesse nei confronti dell’umanità: Mio Dio, ragazzo, che cosa mai ti è capitato nella vita di tanto terribile da spingerti a simili azioni?” Anche Hillesum parla di Dio. Se il Dio-Natura di Spinoza è fuori di noi, è la Natura che ci trascende, il Dio di Hillesum è in noi, è il fondo di noi stessi, una sorta di sorgente pura non toccata dal male. Anche questa una concezione di Dio che ha poco a che fare con il Dio della tradizione ebraico-cristiana, benché i cattolici tendano a considerarla una santa con qualche imbarazzante propensione per il sesso.

La domanda, ora, non è più: Dio c’è, se c’è Auschwitz?; e quale Dio? La domanda è un’altra: è possibile, qualunque cosa avvenga – anche Auschwitz – mantenere dentro di noi la capacità di amare anche il nostro aguzzino? Se questa possibilità c’è, allora c’è ancora una via per la spiritualità nel tempo della morte di Dio. Una spiritualità che non chiede nulla a un Dio-Tappabuchi, per usare un termine di Bonhoeffer, un Dio rassicurante che ci salvi dal male e dai nemici, ma è l’atto al tempo stesso umano e più che umano con il quale si accende una luce nel buio e la si custodisce, costi quel che costi.

Articolo pubblicato su L’Attacco, 6 febbraio 2019.